【防伪溯源新闻】郑建远 :调味品行业中假冒伪劣产品浅析

2021-12-17

名动一时的乔碧罗事件,让心存幻想的老司机们秒变昨天太原博物馆展出的“心塞女俑”。

一部手机,一款app,套来无数打赏。

互联网世界,造假套路简易,“暴富”之路迅捷。

但好在,美女造假,辣眼烧钱不伤身。

而调料作假,钢铁猛士都得胆寒。

一、酱油“掺水”,鸡精假冒,谁给的胆子?

前天 (5月17日),吉林省市场监督管理厅组织了一次突击检查。

6类食品77批次样品,5批次调味品检出不合格。

包含酱油、醋等大众调味品。

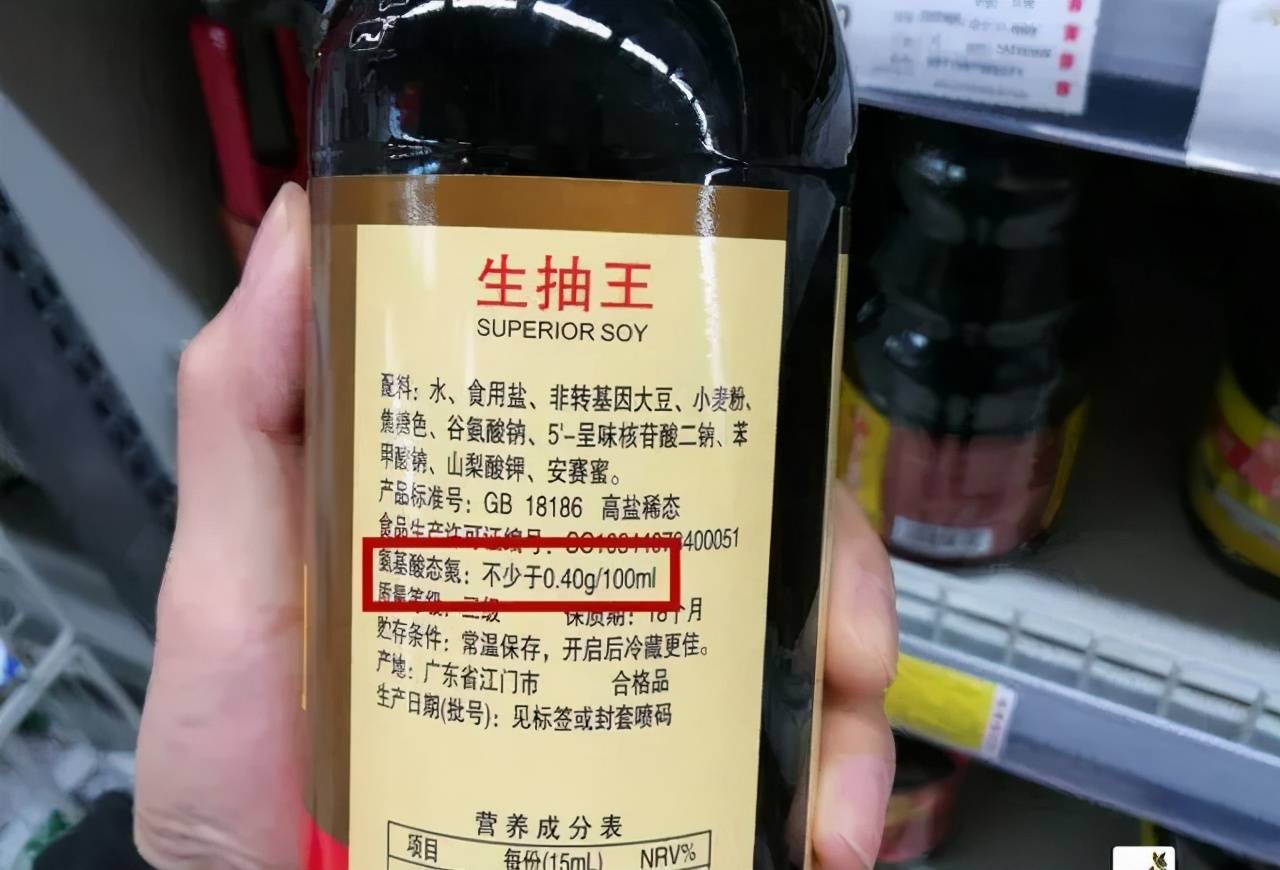

其中两家调味品企业生产的酱油“氮”含量不达标。

氮含量不足,简而言之,就是“兑水”了。

工艺不到位,稀释过程中水分过量,可能就会造成这种情况。

这次检出的酱油、醋的问题尚且不能过度威胁社会。

当地部门也是迅疾查处、勒令下架、组织整改。

但比起工艺不到位,赤裸裸造假可就真有点缺德。

4月26日,上海市人民检察院第三分院提起公诉的生产、销售假冒“太太乐”“家乐”等品牌调味品案,在上海市第三中级人民法院开庭审理。

被告人王某,购买杂牌原料,换上“太太乐”的包装,低价卖给某宝店老板陈某(另案处理)。

陈某再昧着良心卖给消费者。

就这样,王某一口气卖了约14万元。

联想到印度人卖细菌恒河水自称圣水。

但水好歹是恒河的。

像王某这种行为,产品原料、工艺等完全不可控,比圣水还让人汗毛倒竖。

酱油掺水,让人愤怒。

鸡精造假,让人心寒。

好在,没说会致人死亡。

而假冒伪劣的花椒和大料等调味品,则有可能直接致人伤病或死亡。

工业假冒花椒,会增加人体肿瘤发病率。

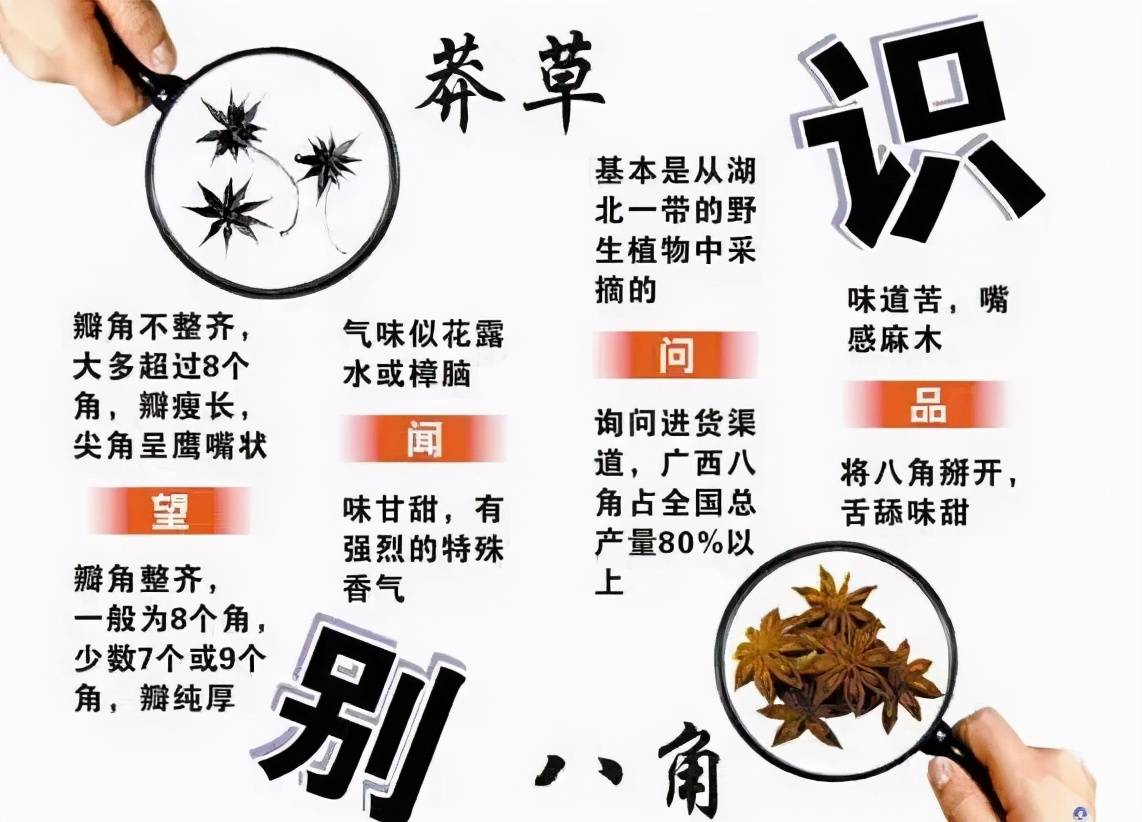

假冒的大料(八角),由于多为莽草(一种长得像八角的赝品),且莽草含莽草毒素,轻者使人中毒,重者致人呼吸停滞死亡。

但凡有点法律意识的人都应该清楚个中危害。

尤其是直接进入人体的调味料,性质更为恶劣。

目前,我们国家在相关法律上有着较为完善的法规。《中华人民共和国刑法》说的很清楚,大家可以自行百度,就不赘述了。

造假的王某最终被判入狱1年,罚款8万,人生从此背上污点。

高度信用化的社会,他将举步维艰。

二、钱给的胆!

回答第一part的问题,坏人的胆子,多半都是人民币给的。

我们国家从计划经济转向市场经济,

一是会使商业更加繁荣,

二是肯定会催生造假。

吉林省这次抽查,酱油在其中出问题的占比是3%。

在1994年的时候,单纯检查酱油,比例能达到30%。

行业意识不强,市场监管有漏洞,都是造假的温床。

这些年数据虽有好转,但仍需进一步规范市场加强管理。

毕竟对买到假货的人来说,买一次就是100%。

国内调味品市场规模现在越来越大,打假这种事企业也有责任。

正宗“太太乐”内部其实是有专门的打假部门的。

至于力度如何,大众难以知晓,打假所需的人力成本物力成本也不是普通品牌能轻松接受的。

甚至有些企业还担心声势太大反而让人误以为该企业市面上的产品假货居多。

但父母从小教育我们,别管坏人打的什么坏主意,

先要懂得躲开坏人!

三、如何才能不买到假货

#1

在购买调味品的时候,尽量避免小渠道,去正规的商超购买。

目前市场上一般大众调味品的价格并不是很贵,差距也不是很明显。

虽然是消耗品,但总体来说相对不易消耗,合理渠道购买,成本不会上升多少,可有人替你把关。

#2

掌握一些基本的识别调味品的方法。

从包装上,我们应该去挑选包装比较紧密,印刷比较规范精致的调味品。

验明一些关键的标签信息,如生产地址及厂家等。

#3

丰富调味品知识,会通过感官辨认一些基本的信息。

购买液体调料的时候,首先要学会辨明状态,比如挑选醋,要注意看它是不是清亮的液体。

粘稠、发霉要不得。

购买粉状或晶体状调味料时看其是否有杂质、板结等。

已经买回的调味料使用时也要多留个心眼。

以味精为例,沾一点试试味,应是鲜甜的味道,出现异味、腥味等不纯的味道,说明原料存在问题。

关于调味品作假今天先说到这里。

大家多看多了解。

也规劝相关调味品从业者合法经营调味品事业。

毕竟法不容情,而一个和谐的、有生机的调味品行业,也是我们大家能共同“吃到肉”的最基本的保障!

本文部分资料参考自:

食品伙伴网:当心!吉林这些酱油、食醋检出不合格,看看你家厨房有没有?

郑建远 :调味品行业中假冒伪劣产品浅析

Copyright © 2020 北京博一通科技有限公司 京ICP备2020048856号-1

提交成功

请耐心等待,我们会尽快与您联系

400-078-7890

400-078-7890